ディアケア

セミナー

ディアケア プレミアムは「実践ケア動画」を中心としたWEB学習サービスです。

ディアケア セミナーでは、毎月、在宅や療養の現場でニーズの高いテーマを取り上げてお届けしています。

ディアケア プレミアムは「実践ケア動画」を中心としたWEB学習サービスです。

ディアケア セミナーでは、毎月、在宅や療養の現場でニーズの高いテーマを取り上げてお届けしています。

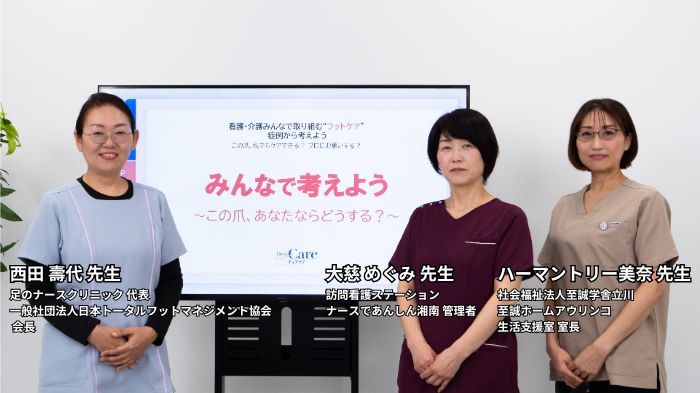

訪問看護や介護の現場では、厚くなった爪や巻き爪、白癬、かかとのひび割れ、むくみなど、足にトラブルを抱える利用者が多くいらっしゃいます。これらの問題は、痛みや歩行のしづらさを引き起こし、運動機能の低下や転倒リスクの増加、さらには傷口からの感染など、ADL(生活動作)やQOL(生活の質)、要介護度にも大きく影響を与えかねません。

フットケアには、爪切りや保湿といった介護職でも対応できるケアから、感染がある足や重度の肥厚爪・陥入爪など、専門的な判断と処置が求められるケースまでさまざまです。しかし、どこまで対応できるのか、その判断に迷うことも多いのではないでしょうか?

本セミナーでは、フットケアの基本をしっかり学び、実際の症例写真をもとに「どのようなケアが必要か」「専門職に相談すべきケースとは?」といった判断基準や注意点を、フットケアの現場で活躍する専門家のディスカッションを交えて深掘りしていきます。訪問看護・介護の現場で実践できる知識を身につけ、一緒に学びを深めましょう!

※本セミナーは2025年4月22日(火)のディアケア スペシャルセミナーの再配信となります。

月額 800円(税込)

登録情報変更ページで課金情報を登録すると本登録となり、ディアケア プレミアムをご利用いただけます。

月額 800円(税込)

「本登録」は「お試しユーザー」登録後に、課金情報を登録すると行えます。

登録情報変更ページで「お試ユーザー登録」をするとディアケア プレミアムをご利用いただけます。

お客様のアカウントは「ディアケア プレミアム」お試しユーザー利用期間を

終了しています。

登録情報変更ページで課金情報を登録すると本登録となり、ディアケア プレミアムをご利用いただけます。

月額 4,000円(税込)~

月額 4,000円(税込)~

※期間限定公開※

【Part 1】フットケアの基礎知識~在宅・施設看護師が押さえておきたいこと

【Part 2】みんなで考えよう~この爪、あなたならどうケアする?~

【Part 3】フットケアのお悩み解決Q&A

※公開中※

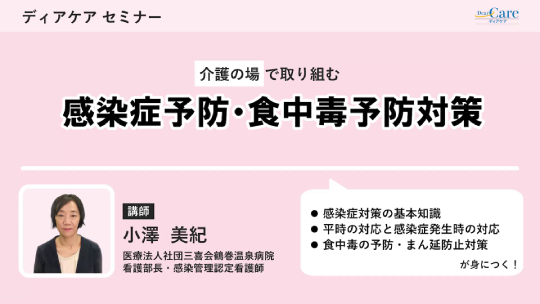

1.感染症予防の基礎知識

2.日常生活ケアでの感染症予防・拡大防止対策~平常時からの感染対策

3.日常生活ケアでの感染症予防・拡大防止対策~感染症疑い・発生時の対策

4.食中毒の予防・まん延防止のための対策

※公開中※

1.平常時の対応編

2.平常時の対応編【訪問・通所の固有事項】

3.災害が予想される場合の対応【訪問・通所の固有事項】

4.緊急時の対応編

5.緊急時の対応編【訪問・通所固有事項】

6.他施設・地域との連携編

※公開中※

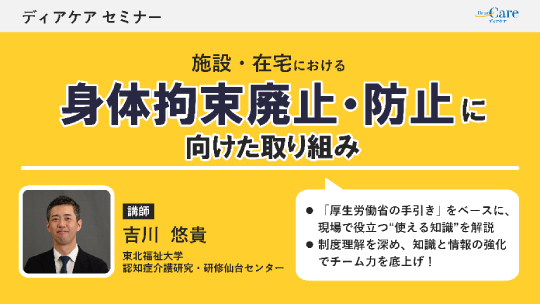

1.身体拘束とは/施設・在宅における身体拘束廃止・防止の基本方針

2.緊急やむを得ない場合の対応

3.〈事例編・施設〉 身体拘束廃止・防止に取り組んだ実践事例

4.〈事例編・在宅〉 身体拘束廃止・防止に取り組んだ実践事例

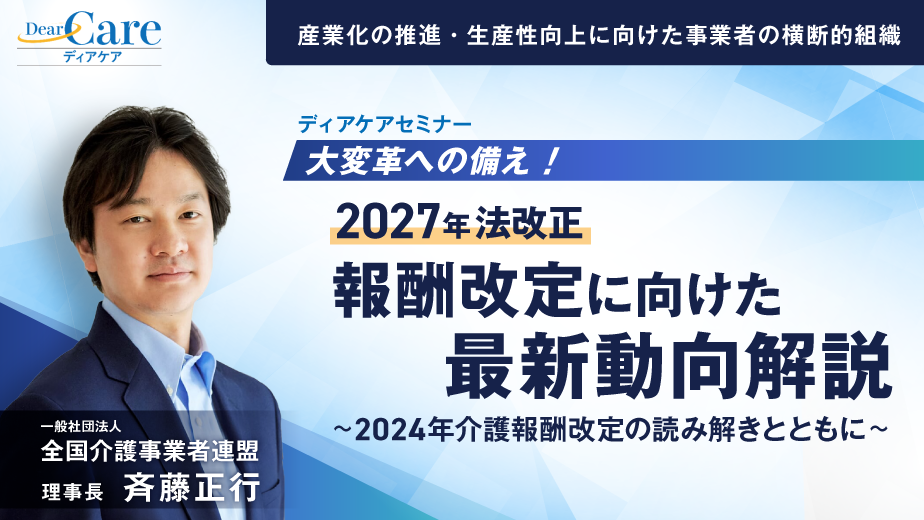

※公開中※

【Chapter1】 2024年度介護報酬改定の振り返り

【Chapter2】 2027年度制度改革に向けた最新動向

【Chapter3】 2040年に向けたサービス提供体制等の在り方についての課題と論点

※公開中※

1.高齢者虐待防止に向けた施設・事業所での取り組み(特に研修について)【管理者向け】

2.高齢者虐待とは【スタッフ向け①】

3.事例を通して考える(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止編)【スタッフ向け②】

4.事例を通して考える(養護者による高齢者虐待の防止編)【スタッフ向け③】

※公開終了※

1.脳卒中の危険なサインを見逃さない

2.画像でわかる脳のメカニズム

3.よくわかる 麻痺と拘縮

4.拘縮を防ぐための一歩進んだケア

※公開終了※

1.摂食嚥下ケアにおいて持つべき視点

2.食べられる? 食べられない? 観察のポイント

3.摂食嚥下障害への具体的な対応① 薬剤の見直し

4.摂食嚥下障害への具体的な対応② ベーシックなリハビリテーション

5.摂食嚥下障害への具体的な対応③ 日常生活の中でできるリハビリテーション

※公開終了※

1.認知症患者のBPSDとは何か?

2.BPSDのアセスメント法

3.BPSDへの看護対応の基本:①コミュニケーション

4.BPSDへの看護対応の基本:②環境・生活へのアプローチ

※公開終了※

1.祖父母の介護を経て—理学療法士からリハビリテーション医を目指す—

2.“遊びリテーション”でこころも身体も元気になる!

3.高齢者施設で行う“遊びリテーション”

4.在宅でも楽しみながらできるリハビリテーション

※公開終了※

1.リンパ浮腫の基本を知ろう

2.用手的リンパドレナージの基本

3.上肢・下肢のリンパドレナージ:実際の手順に沿って

4.リンパ浮腫に対する圧迫療法

5.リンパ浮腫のスキンケア

※公開終了※

1.病院も在宅も看護は1つ その中で必要とされる訪問看護師の力

2.現場でしている“いつもの”臨床判断を振り返る

3.訪問看護師の臨床判断をしてみよう その1

4.訪問看護師の臨床判断をしてみよう その2 —ここまでのポイント総まとめ—

※公開終了※

【CHAPTER 1】ここが難しい! DESIGN-R® 2020のつけ方で悩むところ 新しく加わった「臨界的定着疑い」、「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」ってどんなもの?

【CHAPTER 2】「深さ」のつけ方の悩み ポイントと「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」の見方

【CHAPTER 3】「大きさ」、「ポケット」、「滲出液」のつけ方で注意するところ

【CHAPTER 4】「炎症/感染」のつけ方のポイントと「臨界的定着疑い」の見方

【CHAPTER 5】「肉芽組織」、「壊死組織」はどこをどう見て判断する?

※公開終了※

【Lecture1】DESIGN-R®2020・褥瘡最新ガイドラインのフォーカスポイント ⽥中 マキ⼦先⽣

【Lecture2】摂⾷嚥下リハビリテーション、現場のナースの困り事をこう解決 三⻤ 達⼈先⽣

【Professional Talk Session】褥瘡予防のためのポジショニングと摂⾷嚥下ケアの実際(対談)⽥中 マキ⼦先⽣・三⻤ 達⼈先⽣

【Q&A】褥瘡ケア・摂⾷嚥下ケア「何でもQ&A」

※公開終了※

1.在宅療養を支える看護において重要なこと

2.プロセスを大切にする意思決定支援

3.看取りケアのポイント:生活を整える

4.在宅看取りを支えるためにできること

5.ホームホスピスでの“とも暮らし”

※公開終了※

【Chapter1】2024年度同時改定と訪問看護の市場の変化

・2040年に向けた地域包括ケアの姿

・訪問看護ステーションこれまでの10年

【Chapter2】2024年改定のポイント

1)訪問看護にかかる改定の全体像

2)24時間体制、緊急時の評価

3)専門性の高い看護や、管理療養費の変化

など

【Chapter3】総括

・人材の採用と育成

・ICT活用を運営に活かすには

・改定を踏まえた訪問看護事業所の今後のあり方

※公開終了※

【Chapter1】 介護保険サービスの現状と2024年介護報酬 主要改定項目の概要

【Chapter2】 2024年介護報酬改定 基本方針

》地域包括ケアシステムの深化・推進

【Chapter3】 2024年介護報酬改定 基本方針

》自立支援・重度化防止に向けた対応

【Chapter4】 2024年介護報酬改定 基本方針

》良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

※公開終了※

1.リンパ浮腫の基本を知ろう

2.用手的リンパドレナージの基本

3.上肢・下肢のリンパドレナージ:実際の手順に沿って

4.リンパ浮腫に対する圧迫療法

5.リンパ浮腫のスキンケア

※公開終了※

1.ウィズコロナ時代の介護予防に大切なこと

2.フレイルの概要・予後

3.フレイルのアセスメント

4.フレイルの栄養療法

5.フレイルの運動療法

※公開終了※

1.総論“DESIGN-R®2020”では何がどう変わったか

2.DESIGN®からDESIGN-R®へ、そして今回の“DESIGN-R®2020”へ

3.「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」はなぜ導入されたか、その採点のポイント

4.「臨界的定着疑い」が「I(炎症/感染)」の項目に追加された理由とその採点のポイント

5.実際に“DESIGN-R®2020”を付けてみよう

※公開終了※

1.祖父母の介護を経て—理学療法士からリハビリテーション医を目指す—

2.“遊びリテーション”でこころも身体も元気になる!

3.高齢者施設で行う“遊びリテーション”

4.在宅でも楽しみながらできるリハビリテーション